Marketing vs. RGPD : concilier protection des…

À l’horizon 2030, la filière hydrogène devra concilier montée en puissance industrielle et gestion durable de la ressource en eau, face aux contraintes locales et aux risques liés aux sécheresses.

L’impact de la variation saisonnière de la disponibilité de l’eau sur les modèles d’affaires des projets doit faire l’objet d’études au cas-par-cas, à l’échelle de chaque territoire. La filière hydrogène devra veiller à adopter des pratiques vertueuses de gestion de la ressource en eau pour faciliter l’acceptabilité des projets, se prémunir des risques réglementaires et garantir une continuité d’activité tout au long de l’année.

À l’heure de la transition énergétique, l’hydrogène décarboné représente un enjeu majeur en raison de son potentiel de décarbonation de plusieurs secteurs (industrie, transport, réseaux d’énergie). En effet, il offre une alternative aux énergies fossiles à condition d’être produit de manière propre.

La Stratégie nationale Hydrogène mise à jour en avril 2025 ambitionne d’installer 4,5 GW de capacité d’électrolyse de l’eau d’ici 2030 et 8 GW d’ici 2035. Elle mentionne un besoin en hydrogène électrolytique, renouvelable ou bas carbone, de 520 000 tonnes en 2030.

Sia estime qu’au niveau national, ce volume de production impliquera de prélever de l’ordre de 15 Mm3 d’eau en 2030, soit environ 0,05% des prélèvements nationaux actuels. L’impact des besoins hydriques de la filière hydrogène devra cependant être évalué à l’aune des contextes territoriaux spécifiques à chaque projet. L’évaluation de ces besoins au niveau national ne tient pas compte des effets de substitution à une production d’hydrogène d’origine fossile actuelle, également consommatrice en eau.

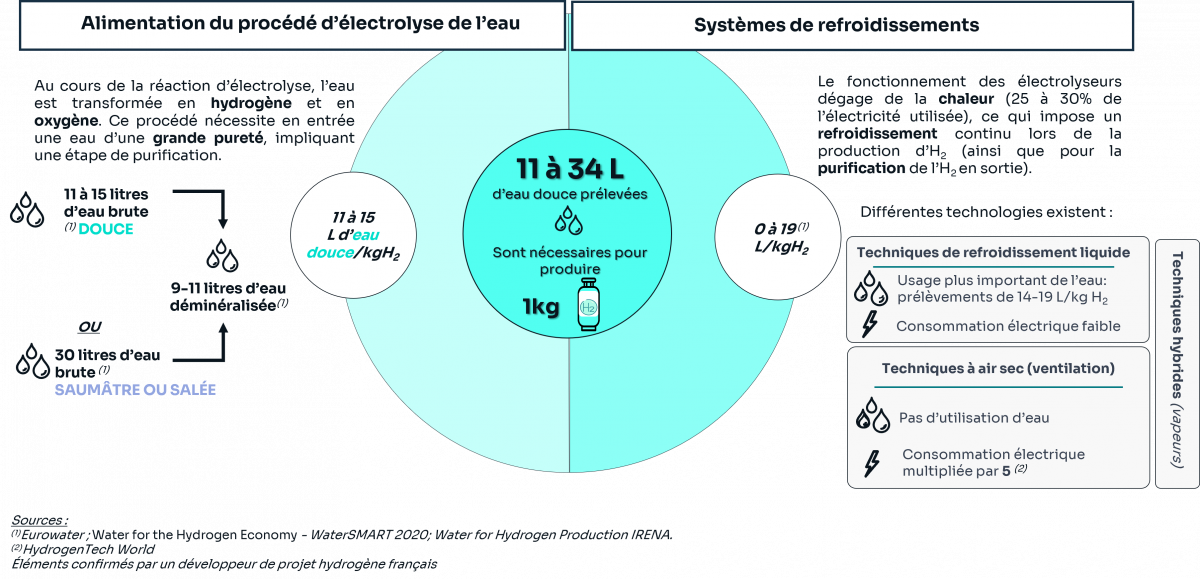

Des prélèvements d’eau brute de 11 à 34 litres par kg d’hydrogène électrolytique, en tenant compte des besoins en refroidissement des équipements.

L’eau est nécessaire pour la production d’hydrogène par électrolyse, à deux titres : d’une part comme matière première alimentant la réaction d’électrolyse, et d’autre part, pour assurer le refroidissement des équipements de production.

Un défi majeur pour la filière hydrogène réside dans le fait que les besoins en hydrogène électrolytique pour l’industrie et la mobilité pourraient à terme se développer majoritairement dans des hubs territoriaux spécifiques, comme Fos-sur-Mer, Dunkerque ou Saint-Nazaire, où l’eau peut être de manière saisonnière une ressource sous tension.

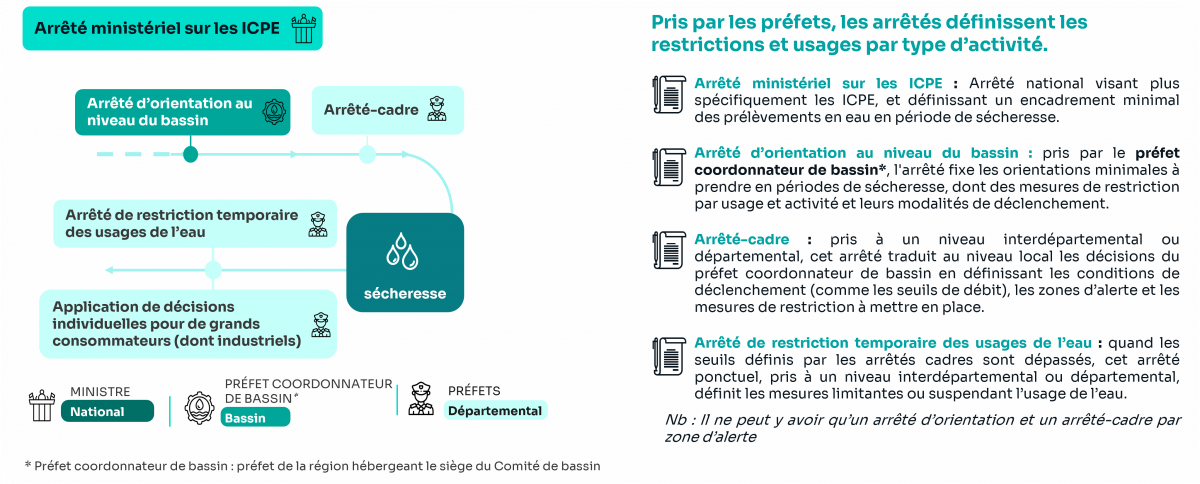

En période de sécheresse ou de restrictions hydriques, les producteurs d’hydrogène peuvent être contraints de limiter leurs volumes de prélèvement d’eau par des arrêtés préfectoraux.

Un cadre réglementaire ajustant les autorisations de prélèvements en eau lors de périodes de sécheresse, avec des impacts à anticiper sur les modèles économiques des projets.

Les restrictions d'eau imposées par les autorités préfectorales représentent un enjeu majeur pour les producteurs d'hydrogène.

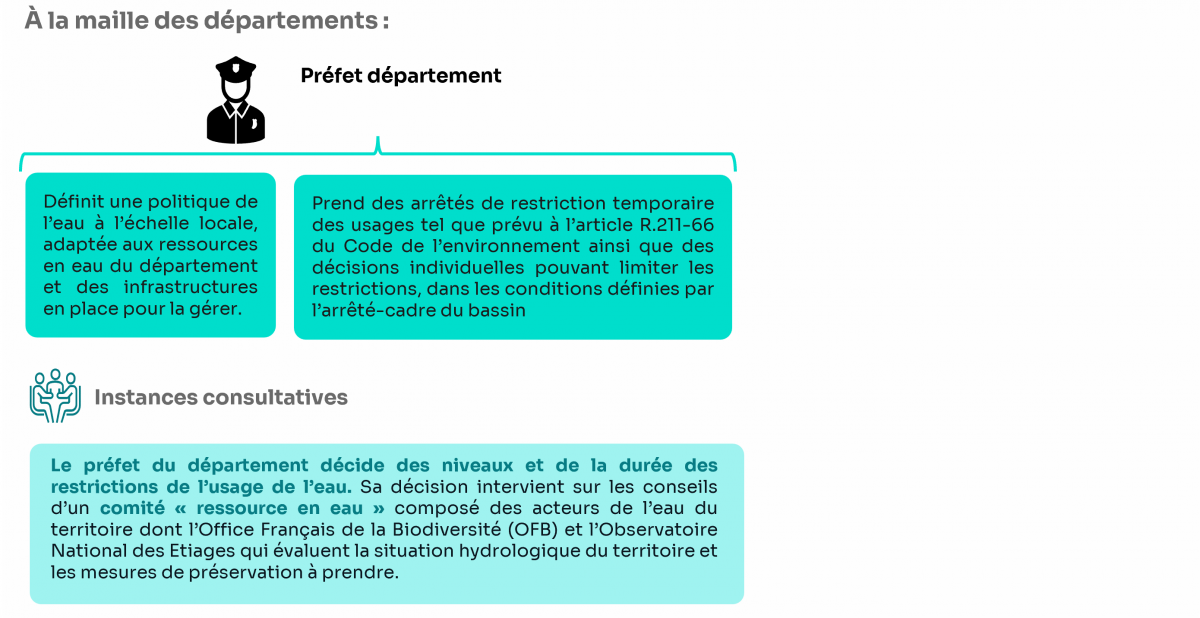

Les producteurs d’hydrogène, au même titre que tous les consommateurs d’eau, doivent en cas de sécheresse, respecter des restrictions définies à plusieurs niveaux : national, à l’échelle des bassins et départemental. De plus, les sites de production d’hydrogène sont soumis à un cadre réglementaire spécifique en tant qu’ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement).

Le cadre restrictif défini au niveau national permet cependant une flexibilité au niveau de chaque territoire.

Des solutions pour limiter l’impact hydrique de la filière hydrogène à étudier au cas par cas.

Dans certains territoires, les producteurs d'hydrogène devront intégrer des contraintes spécifiques d'approvisionnement en eau dans la conception de leurs projets, pour faire face aux risques de limitation de leur niveau de production en cas de crise hydrique.

L’utilisation de sources alternatives à l’eau douce, telles que l’eau de mer, l’eau de pluie ou les eaux usées industrielles et domestiques, constitue une piste pour réduire les prélèvements d’eau. Le dessalement de l’eau de mer par osmose inverse par exemple s’avère un procédé mature dont la consommation d’énergie reste modérée comparée à l’ensemble des besoins énergétiques nécessaires à la production d’hydrogène (0,03-0,08 kWh/kgH2, soit <0,5% du pouvoir énergétique PCI de l’hydrogène).

Par ailleurs, il est possible d’avoir recours à des techniques de refroidissement peu consommatrices d’eau comme les systèmes de refroidissement à air sec.

Enfin, l’eau de refroidissement peut être réutilisée dans une logique d’économie circulaire. L’eau prélevée pour le refroidissement des électrolyseurs conserve après usage une qualité adéquate pour d’autres processus industriels. Il serait donc pertinent que des industriels proches récupèrent cette eau afin de réduire leurs propres prélèvements.

À long terme, il sera également possible d’optimiser les procédés industriels en ayant recours à des technologies d’électrolyse plus économes en eau. Par exemple, l’utilisation de technologies d’électrolyse à haute température ou haute pression permet de diminuer les besoins de refroidissement et d’élimination des impuretés de l’eau consommée.

Partner | Paris

Sebastien est un Partner au sein de la BU Energie, basé à Paris. Il cumule plus de 25 années d’expérience, réparties entre le conseil en stratégie, la régulation et les fonctions opérationnelles dans le secteur de l’énergie.